~ 先行事例から何がくみ取れるか・ネットワークの構築 ~ 日本語教員研修会(2月23日)報告 No.3 オンライン参加者アンケート結果

2024年度 第4回 日本語教員研修会

本記事では一部抜粋してご紹介します。

すべてのアンケート結果はこちらでご確認していただけます

アンケート結果

申込数/参加数/アンケート回答数

| 対面 | オンライン | |

|---|---|---|

| 申込者数 | 20名 | 182名 |

| 参加数 | 18名 | 100名以上 |

| アンケート回答数 | 12名 | 111名 |

オンライン参加者アンケート結果

研修会に満足されましたか

111件の回答

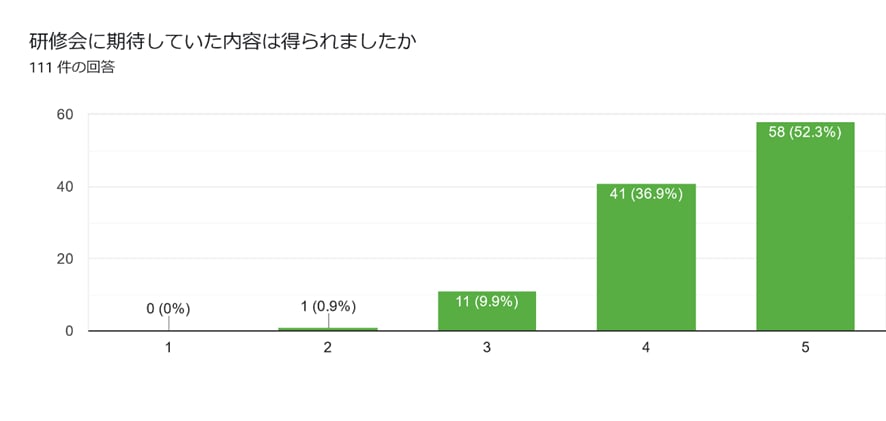

研修会に期待していた内容は得られましたか

111件の回答

研修会を知った媒体は何ですか

111件の回答

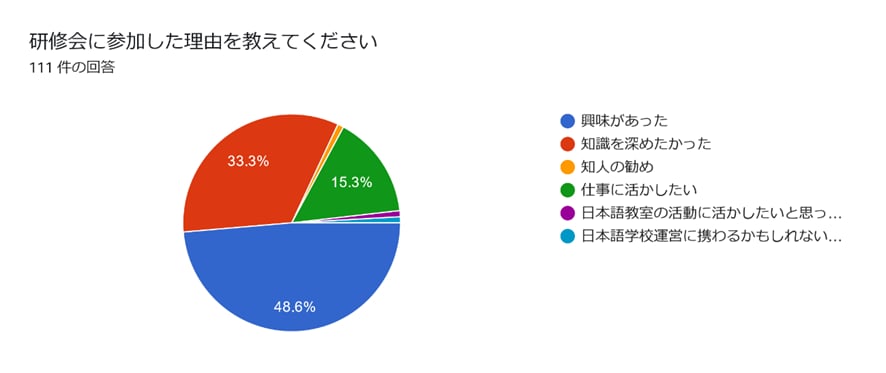

研修会に参加した理由を教えてください

111件の回答

研修会で新しく知ったこと、印象に残っていること、参加してよかったことなどをお書きください。

95件の回答

- 経験に基づいて話されていたので、単なる情報ではなく、深い話が聞けた。

- 災害時に情報を用意していても、日本語サポーターが橋渡しをしなければ、外国人にとってはそこにたどり着くことが難しいことがわかった。また学習中の外国人であっても、サポート側に回ることもできるということも初めて知った。

- 1. 研修会で新しく知ったこと 今回の研修会を通じて、新たに知ったことの一つは、災害時における外国人住民の情報取得の難しさと、その影響で支援が届きにくくなる現状である。特に、外国人住民はSNSを主な情報源としているが、仲間内での限定的な情報共有が多く、公的な避難情報や支援情報にたどり着けないケースが多発していた。また、技能実習生などの外国人労働者は、雇用主の支援状況に依存することが多く、適切な支援を受けられないケースがあることも学んだ。さらに、日本語教育が災害時の支援活動において重要な役割を果たし、普段からの地域日本語教室や多文化共生窓口とのつながりが、緊急時の支援に直結することを理解できた。

- 3. 研修会で参加してよかったこと この研修会に参加してよかったのは、防災における日本語教育の重要性を具体的な事例から学べたことである。特に、日本語教室が単なる言語学習の場ではなく、災害時における情報共有の窓口として機能する可能性があることを知ることができた。また、地域の行政機関や支援団体との連携の重要性を学び、日頃からのネットワーク構築が災害時の迅速な対応につながることを実感できた。さらに、多言語支援センターの役割や支援の限界について学ぶことで、実際の防災対策に活かせる知識を得ることができた点が、非常に有意義であった。

- 避難所巡回等で支援するつもりが想定通りにできなかったというお話が印象に残りました。やはり、何が起こるかわからないのが自然災害だと実感しました。

- 災害時、日本語教師としてできることがある。

- 媒介人としての日本語教師の役割の重要性等

- 新潟県に住んでいます。中越地震で多言語支援センターが立ち上がってから、今回お正月に地震があったとき、当時と比べてどれだけ情報が行き渡るようになったか考えさせられました。 石川の状況は本当に心配で何かできることはないかと心を痛めていました。平時からつながっておくこと、やさしい日本語の使い手だからできること、やるべきことを教えていただきました。深く感謝いたします。ありがとございました。

- 今井氏の講演で、想定していた対応ができなかったという部分が印象的でした。災害時のために、日ごろから準備をしていると思っていても、その時にならないと、何が必要で、何ができなくて困るのか、分からないことも多いと思いました。 浜松市も大災害が予想され、いつ大地震・津波が来てもおかしくない状況です。自分たちの日本語教室に来る学習者に、もしもの時に必要な日本語を提供することを念頭に活動をしていきたいです。災害時のことばはもちろん、自分が困ったときに周りの日本人に助けを求めるような状況も、伝えられるといいと思いました。 また、発災時に自分に何ができるのか、何をしなければならないのか、職場・地域など色々な状況で改めて考えるきっかけになりました。

- 1月・4月行政が休み又は移動時期に日本語教師が活躍する必要性を認識しました。

- 災害の観点からも地域日本語教室の重要性を改めて感じた

- 外国人住民と行政との間をつなぐ人の存在の重要性、支援者としての外国人住民の活躍、地域の防災計画における外国人対策(居住地の状況を調べてみます)などに気づきを得ました。土井先生からはアプリ等の紹介もいただきましたので、実際に確認してみます。

- 外国人のリーダー研修制度について初めて知りました。とても素敵な制度だと感じました。

- 愛媛県からオンラインで参加いたしました。たいへん貴重なお話がうかがうことができ、本当に参加してよかったと思っております。

- 災害時に、日本語教師の知識が役に立つということ。以前から、日本語教師の知識が役に立つのではないかと考えていた。実際に、どのようにアプローチすればよいのか知りたい。

- 日本語教室、国際交流協会、行政など、各分野の支援をつなげることが重要だと再認識しました。

- 私自身、防災士であり、地域で日本語教師の会ボランティアをする中で、いかに地域に定住する外国の方に「防災」について認識していただき、いざというときには、要援護者ではなく支援者としての立場に立っていただくにはどうすれば良いかを模索しております。まずは、災害時に使われる単語がとても難しいことが理解できました。日頃からやさしい日本語で説明するとともに、「多言語表示シート」の存在を知り、平常時に準備できることを知ったことは大きかったです

- 外国人住民が直接情報にアクセスして連絡することは少なく、支援者や媒介者の存在が重要であることがわかりました。いざというときは周りの人に助けを求めることなどを関わっている外国につながる子どもたちに教えたいと思いました。

講師への質問があればお書きください。(ただ、すべてに回答はできない場合があります。回答は事業HP上で共有します。)

23件の回答

- 避難所での生活が困ったというお話をいただきましたが、やはり「災害が発生してから避難する」までの行動も外国人にとって大変なところもあったのでしょうか。聞いた話があれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。

- 私が教えている留学生は地震を知りません(例えばスリランカ)。地震の備えの話をしてもポカーンとしています。どのように理解してもらうとよいのか、伝え方を教えてほしいです。

- 石川県の国際交流協会の先生に質問です。 2000通メールで情報をお知らせしたと聞きました。その結果、どのくらい相談など支援につながりましたか。貴重なご講演ありがとうございました。地震に大雨、雪、胸が痛いです。

- 震災が起きたとき、外国人に関わる団体はどのような初動をすべきでしょうか。

- 正月で旅行に来ていた方への支援についてお聞きしたいです。

- 能登半島地震の際に、現地に入るなと言われていたから行かなかったというのは問題があると思っています。実際に震災直後から現地に入っていた皆さんからは、許可さえあれば現地には入れたし、現地で困っている外国人が本当にたくさんいたので、現地で多言語支援センターを設置してほしかったという声を聞いています。現地に行くのと聞いただけというのは雲泥の違いがあるのは、被災地支援をしたことがある方なら身を持ってわかるはず。もちろん臨機応変な対応が必要だとは思いますが、今後の被災地支援の在り方としてどのような形が望ましいか、講師のお2人の率直なお考えをお聞きしたいです。

- ボイストラについて知りたくて、今ネットで調べたら、「2024年11月30日をもってサポートを終了いたしました。」というメッセージが出てきましたが、本当ですか。

- 土井佳彦先生の研究に大変興味があります。どうしたら弟子入りできるのでしょうか。

- 外国人労働者の受け入れ機関が「水の持ち運び用容器」や非常時用の物を宿舎に備えておくべきだと思うが、そのような受け入れ態勢をとっているところは少ないのか?

- 特にございません。

- 石川県の方たちが「やっておけばよかった」と思われることについて、その後どのように実践なさっているのかをお伺いしたいと思います。

- 愛知県にも、外国人リーダー研修制度のような取り組みが行われる可能性はあるでしょうか。

- 特にありません。

- (土井講師へ)平素大変お世話になり有難うございます。今回学ばせて頂いた中で、被災した外国人に対する被災時及び平常時の有益情報や相談窓口も種々公表されているだろうことが分かりましたが、SNS動画の配信で、一歩踏み込んで、リアルな相談事例紹介等している公私の団体の事例があればお教え下さい。当方(一社)ええじゃんも昨年7月から「ハウツーニッポンぐらし」というSNS放送(「ええじゃんSNS」で検索可)を開始していますが、①外国人に役立つ情報を集約・加工し、➁Q&A方式で分かり易く伝え、③多言語字幕にするためには多大の時間と金を要し、クレーム処理にも備える必要があるため、ややくたびれています。お力添え下さい。

- 市町村との関わりはよくわかりましたが、県はどのような役割を果たしたのでしょうか。

- ありがとうございました。

- 日本に長く居住し、日本で生まれた外国ルーツの子供たちが、地域の学校に通い、「防災」の授業を受ける時、両親、特に母親へ「多言語表示シート」等、配慮がされているでしょうか?今後、配慮される予定がありますか?地域で日本語教師の会ボランティアをしながら思うことは、母親のみがややもすると、家庭内でも、地域でも孤立している気がします

- 特になし

- 大変興味深いお話をありがとうございました。 滋賀県在住で外国人災害サポーター(滋賀県被災時用)に登録はしていますが、滋賀県は災害の少ない県で、出動したことがありません。石川県には災害ボランティアで何度か訪れていますが、外国人被災者に会ったことがありません。 県をまたいで何かできることはありますか?

- 聞きそびれたかもしれませんが、石川県でのオンラインによる外国人被災者への支援実績数

- 留学生の転学支援について悩んでいます。他学校と提携を結んでいない場合、どうすればいいのでしょうか。

- 今は携帯がない、ネットに繋がらないストレスは想像以上です。災害時に自身の携帯を紛失してしまった場合の何かしらのケアはあるのでしょうか?

- 能登半島地震で災害支援として現地に入ったいくつかの団体から、被災地(奥能登)と県庁・金沢との被災者に対しての温度差が大きいと聞いていましたが、そういったことは無かったですか? ・輪島市、穴水町など被災地に「災害多言語支援センター」の拠点(またはサテライト)を設けるためには何が必要だったか、また3月目での3ヶ月で終了せず継続するためには何が必要か、可能な範囲で示して頂けるとありがたいです。 ・災害時など外国人の支援に向けて、どのような繋がり(ネットワーク)が日常から大切か、継続するには何が大切かを示して頂けるとありがたいです。 国は防災庁発足に向けた準備や災害ケースマネジメントへの取り組みをスタートしていますが、外国人に向けた取り組みも早い段階から含めておく必要があると思います。

その他、今後取り上げてほしい講演テーマや運営などについて、ご意見などありましたらお書きください。

21件の回答

- 最近いろんなセミナー(おもにオンライン参加ですが)で防災の文脈で多文化共生が語られますが、災害は「いつか来る」だけに、このときまでにこれをしよう!というタイミングが難しいものだと感じています。そこで、この地域では、こういう計画があって、このアクションをしているという事例をたくさん聞いて、参考にできるといいなと思いました。

- アンケートの送付を失念していた可能性があり、再度ご送付いたします。何卒よろしくお願いいたします。

- 日本語学校での具体的な避難誘導や、避難訓練の実例などが見てみたい。

- 子供日本語が進むが、その親に対しての日本語教育の在り方について進められている地域のやり方を講演してほしい

- 学内に掲示されているポスターを見ただけでは日本語教師養成・研修推進拠点整備事業関連の講演だということになかなか気づけませんでした。タイトルに「在留外国人」といったキーワードを入れるなどしていただけるとありがたいです。

- 最近地震など災害が多いので、今日のようなテーマを引き続き取り上げてほしいです

- 日本語ゼロレベルの方が市町に随時来られますが、教室方式か対面方式が良いかそれぞれの良さを確認したい。

- 日本語学校と地域の連携について(地域での多文化共生の推進や多文化防災)

- 登録日本語教師と420時間日本語教師、ボランティアの在り方について

- さまざまな地域の活動に関心があります。

- 防災のことは何度でも伺いたいので、よろしくお願い致します。

- 多文化防災という視点で、諸外国での進んだ取り組み等がありましたら、事例を教えていただきたいと思います。

- 全く日本語ができない(ひらがな・カタカナも読めない、挨拶も知らない)外国人に日本語を教える方法について具体的に知りたいです。

- 今回はこのような研修の機会をありがとうございます。

- 今回はじめての参加で、今までの内容がしっかりと掴めていません。既に取り上げているかもしれませんが、外国にルーツを持つ子供達を、彼らが住む地域と繋げていくにはどうしたらいかを考える日々です。 子供達が自分らしく生きれる共生社会に向けて、取り組んでいらっしゃる方々のお話など聞けると、これからも頑張っていけると思いました。

- 外国人留学生向けに開催される大学での防災の取り組み

- まず、防災関連で言うと、日本語学校のBCP(企業継続力強化計画)。これについてのセミナーとか講演会が欲しい。日本語学校は教育機関であり、外国人と地域社会との橋渡し役でもある以上、簡単に廃業するべきではないので、日本語学校のBCPの策定率の上昇がこれから必要になってくるのではないでしょうか。 そして、日本語教員向けの法律講座・会計講座・情報講座などがあるといいです。日本語教員は、文学部日本語学科卒の割合が多く、法学部卒・経営学部卒・情報学部卒が少ないと思うので、様々な分野の勉強ができる機会があるといいのでは。特に、一部の日本語学校で悪質な行為があるそうで、記事にもなっています。近年、ハラスメントなどコンプライアンスが非常に重要となっています。日本語教員も、法律について勉強し、日本語学校のコンプライアンツ強化に努めるとともに、生徒に対して違法な行為は違法であると教えることができるようにならないといけないと思います。技能実習が育成就労になったり、川口市のクルド人問題など、外国人関連のことが今、社会的に問題視されています。日本語教育業界こそが本腰を入れて向き合い、可能な限り対応しなければいけないのではないでしょうか?そうしないと、日本語教育業界全体の評判やイメージが落ちることも考えられます。国によっても法律が異なるので、日本の法律の知識を生徒に教えることが重要です。 また、生徒の生活指導についても、意見交換会や勉強会があるといいと思います。 他には、日本語教員や日本語教員を目指す人が取っておくといい資格の紹介とかあるといいです。というのは、日本語教員は日本語を教えることについてはプロですが、それ以外については、基本素人という人が多いです。ただ、それでいいとは思いません。多様性が教員個人だけではなく、日本語教育業界でも求められると思います。いろいろな資格を持った、いろいろなバックグラウンドを持った教員がいる環境、多様性がある環境が必要だと思います。そのために、教員各々がそれぞれ特色ある資格を取得していることで、生徒一人一人の教育がよりよいものになっていくと思います。さらに、日々、様々なことに向き合い、知識や見聞を広め、それを授業内で生徒に還元していく姿勢が必要です。資格取得に向けて勉強する中で知識が増えていくと思います。そういう知識が日本語教育や学校運営で活かせるかもしれません。「登録日本語教員」と日本語教員が国家資格化したのだから、採用時・昇進時も公的な資格の有無も決め手の一つにする等、多様な人材の確保・不断の努力をこれからも日本語教員ができるように、サポートしてほしいです。 あと、日本語教員の賃金上昇についても考える講演会があるといいです。日本語教員という職業は素晴らしいですが、賃金が低すぎます。優秀な人材が集まりません。日本語教育の質の向上には、賃金アップが必要です。せっかく国家資格になって世間的なステータスも上昇したのに、賃金が低く優秀な人材が集まらなかったらもったいない!!業界全体で、「どうしたら日本語教員の賃金アップができるか」考えないといけないと思います。これは、労働組合VS企業という対立構造ではなく、労働者・企業が手を取り合って、どうやれば売り上げが伸びるのか、給料が上がるのか、考えるべきです。それを、講演会やセミナーを通して業界全体で考えることができればいいなと思います。

- 失踪外国人について 前兆はあると思いますが、周りの日本人(日本語教室の人など)気づくことはできるのか。支援の方法などはあるのでしょうか。

- 日本語教育の参照枠

- 一般的な事でなく、何が一番役に立つのか、具体的に教えてほしい

- 特にありません。貴重なご講義ありがとうございました。

ご自身の所属を選択してください件の回答

111件の回答