「日本語教育の参照枠」を活用した授業づくりのためのワークショップ 日本語教員研修会(6月29日)報告 No.2 参加者アンケート結果

2025年度 日本語教員研修会

アンケート結果(対面開催のみ)

申込者数/参加数/アンケート回答数

| 申込者数 | 100名 |

| 参加数 | 88名 |

| アンケート回答数 | 55名 |

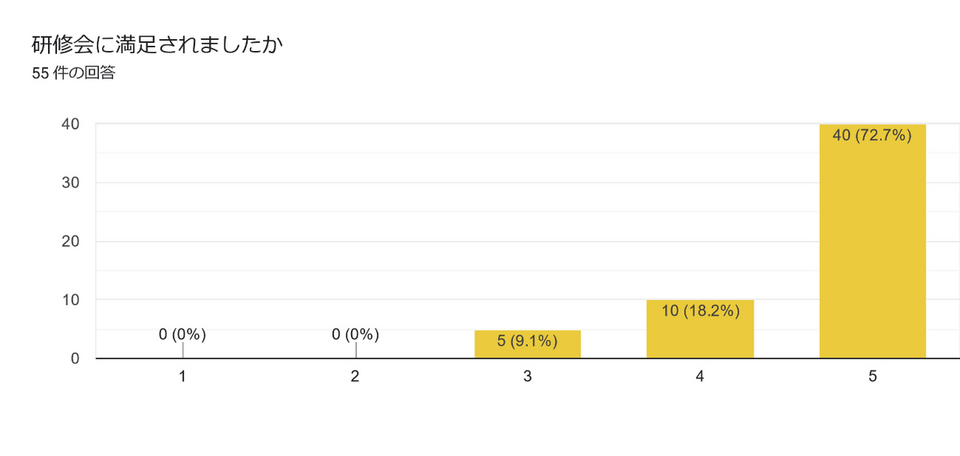

研修会に満足されましたか

55件回答

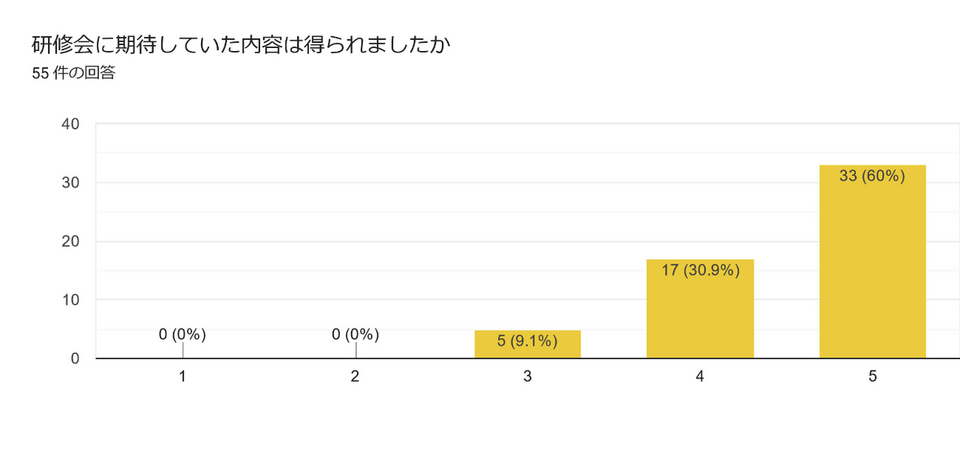

研修会に期待していた内容は得られましたか

55件回答

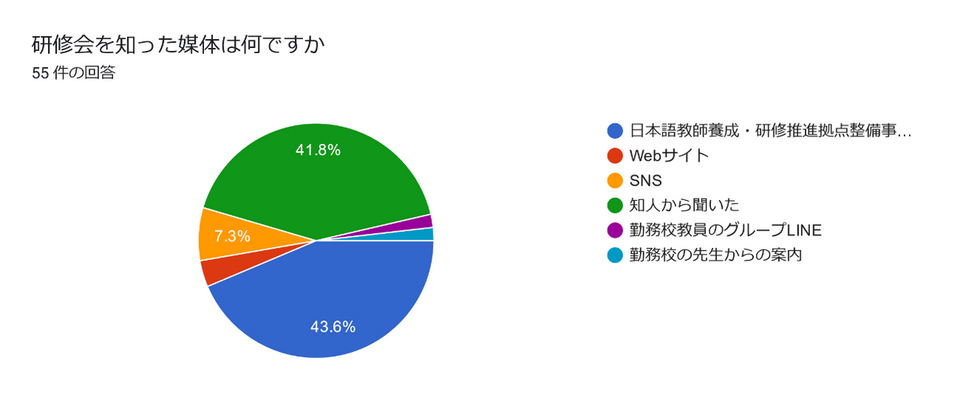

研修会を知った媒体は何ですか

55件回答

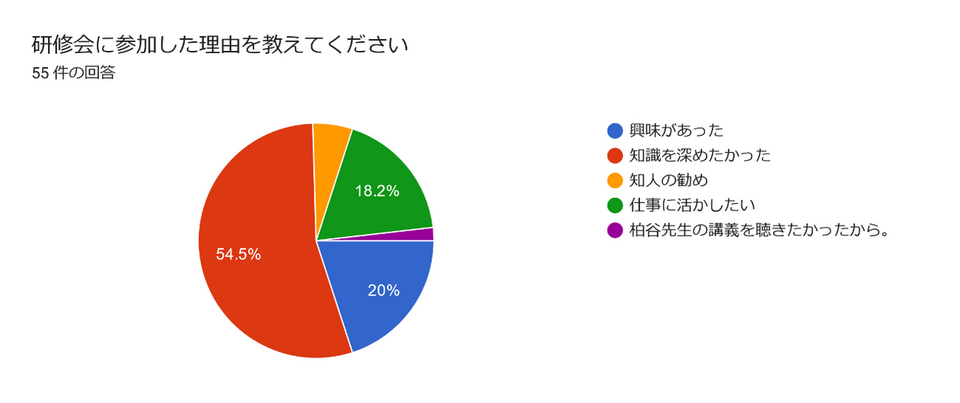

研修会に参加した理由を教えてください

55件回答

研修会で新しく知ったこと、印象に残っていること、参加してよかったことなどお書きください。

・学校が決めたシラバスやカリキュラムや教材ありきであっても、学習者の課題から授業を組み立てていくという視点を忘れてはいけないことを痛感しました。

・モジュールボックスをいただき、その上でグループワークを行うことで 1 人では思いつかなかったことを皆さんと協働することで、明日からまた新鮮な気持ちで学習者と向き合えそうです。

・実際に授業づくりを体験できたこと。他の方とたくさん交流ができ、皆さんがどんなことを考えているかわかったこと。

・今回の研修をきっかけに、日本語教育の参照枠、CEFR を勉強でき、また、研修を受講し、知識もっと深めていこうと思いました。

・参照枠について、活動 Cando にばかり注目して、方略や能力にはあまり目が向いていなかったことに気づいた。

・モジュールボックスの使い方、活動の評価の具体的な方法を知ることができた

・これまで学習者の課題を元に授業や研修を考えてきたつもりではありましたが、ひとつのタスクを達成するために必要な Can-do を「どんな能力がどの程度必要か」と洗い出してみると、自分では見えていなかった活動や方略が第三者の視点で捉えられることに気づけました。「日本語教育の参照枠」の存在はもちろん知っていましたが、身近に感じ便利なツールとして使っていけそうです。

・「日本語教育の参照枠」としての評価基準を、学生のみならず進学先や企業の方にも知ってもらうことを、今後広めていきたいと、グループでお話を聞いて、今は、JLPTに囚われていることに気づけました。改めて、評価基準の重要性を再確認できよかったです。

・ひとつの Cando について時間を掛けてルーブリックを考えることで、縦軸のレベルを意識した評価の大切さを改めて実感しました。

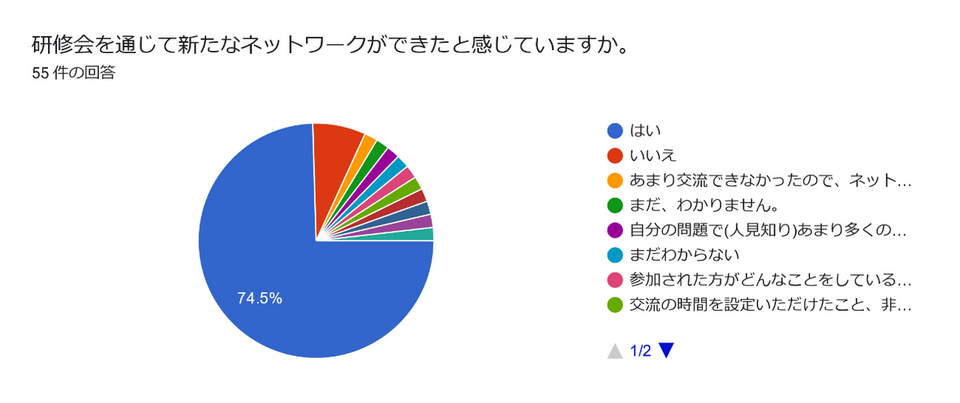

研修会を通じて新たなネットワークができたと感じていますか

55件回答